指導者からのご挨拶

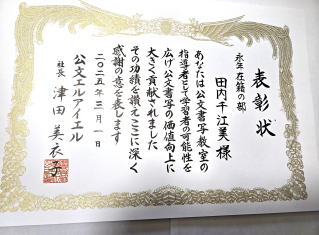

- 公文書写 豊洲駅前教室の指導者をつとめている田内千江美です。

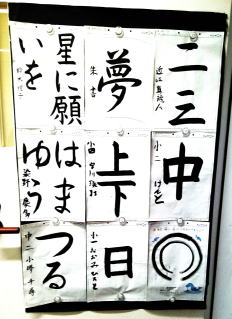

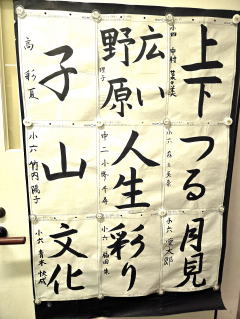

- 私は幼い頃より書道に親しみ続けてきたおかげで、書写の楽しさや文字のアートとしての奥深さを知ることができました。そんな書写の魅力を、教室でのふれあいを通じてお伝えできたらとがんばっています。ご自身の趣味として楽しみながら学びたい、あるいは実務で上手な文字を書けるようになりたい、といった皆様のさまざまなご希望にできるだけお応えして指導し、年少者から大人まで男女を問わず一緒に学習していただいています。

教室からのお知らせ

|

2015年10月から 『江東区豊洲シビックセンター』(写真左)で開講しています。 教室のある8階からは 富士山も見え、 見晴らしが素晴らしいですよ。 どうぞ一度 見学にお出かけください! |

|

|

2025/7/6

|

ホームページを更新いたしました。

|

|---|

このホームページも2011年に開設して以来、33,000人の方々に

閲覧していただくことができて、お礼を申し上げます。

これからもどんどん増えていくことを願っております。

やはり、書道というのは、日本人の魂(ふるさと)かもしれません。

いくらAI・ITの時代になっても

美しい字を書きたいという欲求は消えることはないでしょう。

私たちが日本人である限り....

おかげ様で公文書写教室開設20周年

人間だけが争う。

となりのトトロを一緒に歌って元気を出しましょう!

(上のロゴの部分をクリックしてネ)

良寛というお坊さんがいます。生活はとても貧しかったといいます。

何も人に上げる物がなかったので、有名な兎の話にもありますように、

自分を差し出すしかなかったのです。

「愛語」という言葉があります。「顔施」という言葉もあります。

言葉というものはいくら使っても減るものではありません。

そしてお金もかかりません。ですから次のような言葉が出てくるのです。

「私の口から出る言葉はすべて贈り物でありたい。」

不平不満を言い、殊更世を嘆くのではなく、

人に喜ばれる言葉を言いなさいということだと思います。

マザー・テレサにも同じような言葉があります。

書にも魂があります。皆さんの書かれる書にも魂が宿っています。

巧い下手ではありません。渾身の思いで書いたかどうかということです。

その波動が伝わって来て見る者を感動させます。

<言葉の力>は大きいです。言葉は世界を変えます。

人はこの言葉の力に靡くのです。

この動画を見て下さい ⇒

もご覧ください ⇒

もご覧ください ⇒

今日も颯爽と教室へ!子供の笑顔こそが生き甲斐です。 紫陽花が見頃ですネ。

高校・大学まで続けてくれるというのは感謝です。 生徒さんから頂いた Overnight Sensation です。

露ウクライナ・パレスチナ戦争が一日も早く終結しますように!

能登半島地震の復興が早く進みますように!

良い思い出を作りましょう!

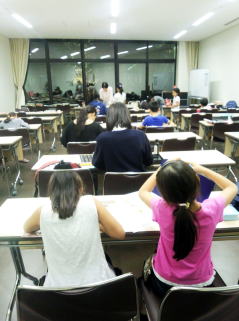

下は令和7年度第1回書写検定(6/15実施)の模様です。

24人の生徒さんが受験してくれました。

右端の生徒さんは大学4年生です。

もう10年続けてくれてます。えらいなァと思います。

公文書写豊洲駅前教室は

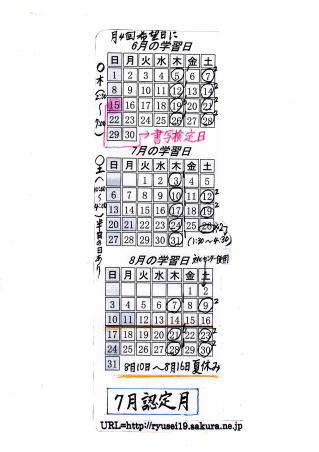

8/10(日)~8/16(土) 夏休みです。

文月

7月のことを旧暦では文月と言います。

現在の8月頃に当たるということです。

一ㇳ月位誤差があるんですネ。秋に近いんでしょうか?

気候変動のせいか、

近年は四季が崩れ、

春と秋が短く(ほとんどない)感じます。

個人的には乾季と雨季の2つの方が楽で過ごし易いです。

7/7は七夕です。

令和7年の七夕は30年に一度の

ゾロ目のラッキーデーです。

短冊に願い事を書きます。

面白いのがありました。

「きよう(器用)になれますように!」というのです。

こどもはこどもなりに

精一杯生きようとしていることがよく解ります。

さて、7月には認定があります。

6月の3週目から書いて、7/26までに出します。

学校では7/21から夏休みに突入します。

万博に行かれる人もおられると思いますが、

熱中症等事故のないようにお過ごし下さい。

では、今月も頑張って書いていきましょう!

北野武の動画を一つ載せて置きます。⇒

ついでに ⇒

今、文化センターも競争率が上がり、

広い会場が取りづらくなっているのが実情です。

しかし極力教室を確保すべく

努力しておりますので、ご理解をお願いします。

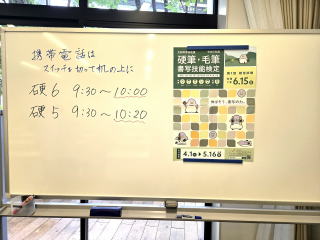

<お願い>

* 教室には、終り間際に来られるのではなく、

余裕を持ってお出でください。

お一人30分が原則ですので、

くれぐれもご協力の程、宜しくお願い致します。

感染症が流行っております。

自分の身体は自分で守るしかありません。

体温が高かったり、

体に異変があった場合は、

ご自分やご父兄の判断で簡単に大丈夫と思わずに

教室に来ることなく

必ず田内までご連絡下さるよう

お願いします。

※ 予定は事情で変わることがありますので、

随時HPで確認して下さるようお願いします。

木曜日 ・・・・ 14:30~19:00

土曜日 ・・・・ 10:00~16:00

* 越中島小前教室は2月末をもって閉鎖しております。

"教室だより一覧"

|

|

|

|

|

|

| 6・7・8月(表) | 6・7・8月(裏) | 4・5月(表) | 4・5月(裏) | 2・3月(表) | 2・3月(裏) |

![]()

------------------------------------------------

《気がついたことども・名言の栞》

『日照りの夏は涙を流し

寒さの夏はオロオロ歩き...』

(手帳に記された原文はカタカナ)

これは宮澤賢治の有名な『雨ニモマケズ』の詩の一節です。

米騒動で揺れていますが、備蓄米を放出しても、

いざという時のために大丈夫なのでしょうか?

さて冒頭の詩ですが、

日照りとは「日取り(日雇い労働者)」のことだという説もあります。

最近では四季ではなく、二季ということが言われますが、

東北地方では「冷害」ということが言われました。

(旱魃と冷害が対照的に謳われています。)

夏になっても暑くならないのです。

日照時間も少ないので稲穂の育ちが悪く、当然収獲量は少なくなります。

エルニーニョ現象が原因だと言われていますが、

日本人は欧州人と違って米が主食ですから、

米がなくては生きていけません。

江戸時代は年貢も米で納めていました。

冷害も飢饉の一種ですから、深刻な食料不足に陥ります。

需要と供給のバランスからいって、米が不足すれば、価格も上昇します。

貧乏人は糠(ぬか)や稗(ひえ)を食えと言われましたが、

その方が白米よりも栄養価が高く又小麦やトウモロコシで代用することも出来ます。

白米を食べていたのは殿様くらいで、

庶民はこういう所謂雑穀を食べていました。

糖尿病も少なかったのではないでしょうか?

何が言いたいかというと、

美食、贅沢は敵で、粗食の方が健康にも良いということです。

お米が高くて買えないのなら、米を食べなければいいだけのことです。

芋だってあります。戦争中はサツマイモしか食べられませんでした。

ロケットの研究で有名な糸川英夫博士は、「逆転の発想」ということを言いました。

不幸を転じて福と為すというのが日本人古来の生き方というか生活の知恵です。

臨機応変に代わりを見つけて来て補って行くという工夫も必要です。

青森の台風で大半のリンゴが落ちてしまった農家は

残ったリンゴを「落ちない」リンゴとして

縁起物として神社で通常よりも高い値段で売ったところ

受験生に完売だったそうです。

大切なことは付加価値とストーリーをつけるということです。

。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。

頭を切り替え順応して行くことが生き延びるコツです。

発想の転換こそが新たな世界(境地)を切り拓いて行くのではないでしょうか?

10年近く家族だったチビちゃんが6/4に亡くなりました。右は動物病院からの供花です。

(管理人)

この拙いHPが少しでも皆さんの「心の友」となれば幸いです。

東日本大震災の折、インドネシアが日本への復興と支援を呼びかける

言葉として使われたのが Kokoronotomo だったそうです。

(この五輪真弓さんの歌はインドネシア第二の国歌と言われています。)

TOP

TOP